算数は、例えば、九九を覚えないと大きい数のかけ算や文章題ができないように、すでに学習したことを前提にして次のことを学習することが多くあります。

また、次々と新しいことがでてくるので、どこかでつまづくと授業についていくのが大変です。

積み上げで学習していく科目なので、苦手意識を持たせたくない!得意にしたい!といったニーズにピッタリの本(まんが)を紹介します!

全17冊を網羅しているので、お子様にピッタリの本が見つかるはずです。

それでは、どうぞ!

まんがで算数を学ぶメリット

算数をまんがで学ぶ最大のメリットは、楽しく算数学習ができることです。

算数は小学校1年生から始まり中学校、高校と続きます。学年が進むに連れて内容が難しくなり、新しいことも出てきますが、基礎が大切なので、苦手意識を持たせずに、継続的に取り組むことが大切。

文字ばかりのテキストで勉強するのは辛いですが、まんがを使えば楽しく勉強ができます。

楽しみながら読むことで、勉強している感がなく継続できますし、繰り返し読むことで、1回目に読んだときは分からなかったことが、次に読んだときにはわかるようになることも。

色々なキャラクターの学習まんがが出ていますが、その中でも、多くの子どもに馴染みがあるドラえもんがおすすめ。

勉強が苦手でテストでは0点ばかりののび太くんでも理解ができ、応用的な問題も解いているところから、自分もできると勇気がもらえるかもしれません。

ドラえもんの算数おもしろ攻略シリーズは全17冊

今回紹介する「ドラえもんの算数おもしろ攻略」シリーズは全部で17冊あります。

『算数まるわかり辞典』以外はストーリーに沿って話が進んでいきます。最初から続けて読んだほうがストーリーがわかりやすいものもありますが、

章ごとに完結しているものもあるので、必要なところだけ読んでも楽しく読めます。

| 内容 | 本のタイトル |

| 整数計算 |

|

| 小数計算、分数計算 |

|

| 図形 |

|

| グラフ、関数 |

|

| 文章題 |

|

| まとめ |

|

| パズル |

|

たしざん・ひきざん

小学校1年生から3年生で習う「たし算・ひき算」がテーマ。

たし算、ひき算の考え方から始まり、小学校1年生で習う10までの計算、3年生の大きい数の計算までが網羅されている。

全23章で構成されており、各章ごとで話が完結しているので、学習したいテーマの章だけ読んでも楽しく読める。各章のテーマに対応した練習問題があるので、理解度の確認もできる。

かけ算・わり算

小学校2年生から4年生で習う「かけ算・わり算」がテーマ。かけ算は、2年生で習うかけ算の考え方、九九から始まり、4年生で習う3桁の筆算まで。

わり算は、3年生で習うわり算の考え方から、4年生で習う3桁の筆算までが網羅されている。

全25章で構成されており、各章ごとで話が完結しているので、学習したいテーマの章だけ読んでも楽しく読める。各章のテーマに対応した練習問題があるので、理解度の確認もできる。

分数・小数がわかる

小学校2年生から6年生で習う「分数」と小学校3年生から6年生で習う「小数」がテーマ。

分数の意味と簡単な計算、小数の意味と簡単な計算が範囲で、基礎的な内容。複雑な計算や文章題は、別冊の『分数の「かけ算・わり算」がわかる』、『小数の「かけ算・わり算」がわかる』にて解説されている。

分数の「かけ算・わり算」がわかる

本のタイトルは、『分数の「かけ算・わり算」がわかる』ですが、分数の意味や使い方、たし算・ひき算も扱っている。通分や約分分数と整数の計算、分数と分数の計算など、分数全般について1冊で網羅されている。応用的な内容も多いので、基礎的な内容について学びたい場合は『分数・小数がわかる』がおすすめ。

小数の「かけ算・わり算」がわかる

本のタイトルは、『小数の「かけ算・わり算」がわかる』ですが、小数の意味や使い方、たし算・ひき算も扱っている。小数全般について1冊で網羅されているが、応用的な内容や文章題が多いので、基礎的な内容について学びたい場合は『分数・小数がわかる』がおすすめ。

図形がわかる

小学校1年生から6年生で習う図形がテーマ。平面図形、立体図形の性質などの基本までで、面積や体積の計算は別冊(『面積・体積がわかる』)で扱っている。

平面図形について15章、立体図形について6章の全21章で構成されている。各章ごとで話が完結しているので、学習したいテーマの章だけ読んでも楽しく読める。各章のテーマに対応した練習問題があるので、理解度の確認もできる。

ドラえもんとのび太くんの掛け合いや、ダジャレが多めで、子どもはおもしろい。

面積・体積がわかる

小学校4年生から6年生で習う平面図形と立体図形の面積と、5年生から6年生で習う立体図形の体積が主なテーマ。平面図形、立体図形の性質などの基本は別冊(『図形がわかる』)で扱っている。

面積について11章、立体図形について8章の全19章で構成されており、各章ごとで話が完結しているので、学習したいテーマの章だけ読んでも楽しく読める。各章のテーマに対応した練習問題があるので、理解度の確認もできる。

面積や体積の公式の作り方もわかりやすく書かれているので、公式を忘れても図形をパズルのように組み合わせて計算できる力がつきそう。

初版が1992年で絵が少し古いように見えるけど、子どもはあまり気にならないようで、ドラえもんとのび太くんの掛け合いや、ダジャレが多いため、子どもにはおもしろい。

式とグラフがわかる

落花星から地球の調査にやってきたバターくんと一緒にグラフの作り方や読み方、グラフを使って問題を解く方法を学ぶ。

グラフの読み方が解説されているだけでなく、文章題の解き方について学習でき、比例、反比例も基礎的な内容に触れている。

「ともなって変わる数」がわかる~関数の基礎~

のび太くんが、カンスー軍団から出される関数の問題に答えて、カンスー軍団を撃退していくはなし。

関数といっても、「y=ax」の形を作って解くのではなく、数が増えていく法則を見つけて答え出す練習をする。

文章題がわかる

宇宙を漂流しているドラえもんたち。計算に困っている宇宙人たちを助け、助けられながら、地球に帰るはなし。

つるかめ算、植木算、和差算など12種類の考え方と解き方を学べる。それぞれの問題に練習問題がついているので、理解ができたかの復習もできるようになっている。

まんがはいいから、問題の解き方が知りたい場合は『図と絵でとける応用問題』がおすすめ。

続・文章題がわかる

恐竜の時代に遊びに行ったのび太くんたちが、恐竜たちから出される問題を通して方陣算、仕事算、ニュートン算など10種類の考え方と解き方を学ぶ。それぞれの問題に練習問題がついているので、理解ができたかの復習もできるようになっている。

私も読みながら解いてみましたが、なかなか難しいです。

図と絵でとける応用問題

応用問題を解くための方法を図や絵、グラフを使ってわかりやすく解説している。全部で23パターンあり(流水算、つるかめ算など)それぞれについて、まんが形式で解説している。

まんが形式ではあるものの、

問題が出る

↓

ドラえもんの解説に従ってのび太くんたちが問題を解く

の繰り返しになっていて、読み物というよりは問題の解き方集に近いので、まずは『文章題がわかる』と『続・文章題がわかる』から読むのがおすすめ。

大人は方程式を使えば解けますが、子どもたちは方程式で解かないので、解き方を説明するときのために読んでおき、解き方のパターンを覚えておくと勉強を教えやすくなる。

計算がはやくできる

計算が苦手な子が閉じ込められる塔に閉じ込められてしまったのび太くん。塔の「鬼」が出す計算問題にドラえもんと一緒に取り組み、塔からの脱出を目指すストーリー。

整数、分数、小数、それぞれのたし算、ひき算、かけ算、わり算の計算のポイントと早く計算するための工夫について解説している。

すらすらわかる! おどろきの小学算数

小学校1年生から6年生で習う数、図形、単位、分数・小数についてのポイントをまとめた本。

まんが部分は少な目(全体の3割くらい)で、内容も少し難しめ。

算数まるわかり辞典 1~3年生

小学校1年生から3年生までで習う内容を5つの章にわけて説明している。

大項目と主な内容は以下の通り

- 数と計算・・・たし算、ひき算、かけ算、わり算など

- 分数・・・分数の意味、分数のたし算、ひき算など

- 単位・・・時計の読み方、かさ、長さ、重さの計算など

- 図形・・・平面図形(三角形、四角形、円)、立体図形(箱、球)の特徴や決まりなど

- グラフ・・・表やグラフへのまとめ方など

まんがではなく、1つのテーマを2ページ単位でコンパクトにまとめた辞典。

小学校低学年の子どもひとりで読んで理解するのは難しいと思うので、調べものを親と一緒にするときに役立つか。

算数まるわかり辞典 4~6年生

小学校4年生から6年生までで習う内容を4つの章にわけて説明している。

大項目と主な内容は以下の通り

- 数と計算・・・整数と小数の四則演算、約数や倍数など

- 分数・・・分数の四則演算、通分、約分など

- 図形・・・平面図形(三角形、四角形、円など)の角度や面積、立体図形(角柱、円柱など)の体積など

- グラフと数量関係・・・グラフの読み方、比例、反比例など

まんがではなく、1つのテーマを2ページ単位でコンパクトにまとめた辞典。

小学校高学年の内容を対象としているので、子どもひとりで読んで理解、調べものをするときに役立つ。

『算数まるわかり辞典 1~3年生』とあわせて手元に置いておけば、小学校で習う内容はすべて網羅しており、中学校でも役立つはず。

算数パズルで遊ぼう

小学校で習う算数の知識を使った算数パズル。教科書に沿った学習というよりは、応用問題。

謎のおじさんから出されるパズルにドラえもんたちと一緒に取り組む。大人も頭の体操にもちょうどいい。

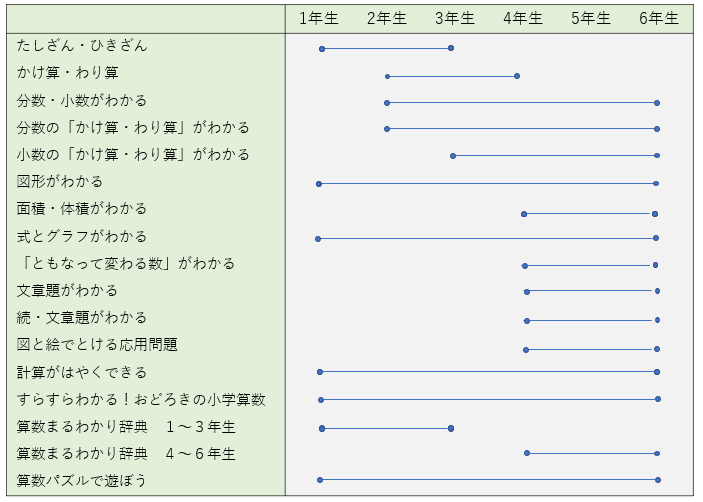

学年別対応表

各本の学年別でのカバー範囲を表にしました。

(学習指導要領を参考にしていますが目安です)

教科書では、計算が出てきたり、図形が出てきたり、また計算が出てきたりと、その学年で習うものが順番に出てきますが、ドラえもんの学年シリーズは、特定の分野で必要な内容が1冊にまとまっているので、その分野を網羅的に学習できます。

小学生でも読めるのか、理解できるのか

一回読んだだけでは理解できないものも多いですが、基礎からしっかりと説明されているので、繰り返し読んだり、時間を置いて読み直すとわかるようになります。

ひとりで読む場合も、出てくる漢字には、すべてにふりがながあるので、漢字がわからなくても、ひらがな・カタカナが読めれば読めます。

本を読み慣れていないお子さんでも、絵がたくさんあり、ドラえもんと一緒に読み進めていくので、文字だけの本を読むより読みやすいです。本を読み切る自信もつきます。

まとめ

今回はドラえもんの算数おもしろ攻略シリーズの17冊を紹介しました。

予習・復習や、教科書とは違う角度の考え方を学べるのでおすすめです。

特に文章題は苦手意識を持つ子が多いですが、まんがで楽しく取り組めるためおすすめです。

小学校の算数は、中学高校の数学の基礎にもなります。

授業についていくことや受験対策としても大事ですが、社会に出てからも数学的な考え方が必要となることも多いです。

そのため、苦手意識を持ったり、わからないところを放置することなく、克服のためにも気になる本があればお子さんに読ませてあげてください。

また、子どもひとりで読んで理解することが難しい内容もあるかもしれませんが、親がわかりやすく教えるための補助教材としても役立ちますので、気になる本があれば、お子さんだけでなく保護者の方もぜひ読んでみてください。

-

-

参考【全84冊】小学館ドラえもんの学習まんがおもしろ攻略シリーズを総まとめ!

続きを見る